Löwenzahn ist vielen Gartenbesitzern ein Dorn im Auge. Dabei ist die Pflanze längst nicht nur ein Unkraut. Bei richtiger Anwendung kann sie Beschwerden lindern.

Ob Löwenzahn, Pusteblume oder Butterblume, die Taraxacum sect. Ruderalia ist hierzulande weit verbreitet. Nicht nur am Wegesrand, sondern auch auf vielen Wiesen und in unzähligen Gärten ist Löwenzahn anzutreffen. Was für die einen ein störendes Unkraut ist, ist für die anderen eine wichtige Heilpflanze. Einige Hobbygärtner hassen diese Pflanze regelrecht, da sie nahezu überall wächst und sich so rasant ausbreitet. An ein perfektes Rasenbild ist dann nicht mehr zu denken. Viele Kinder hingegen lieben Pusteblumen und zahlreiche Gourmets gönnen sich diesen Genuss sogar regelmäßig. Gerade weil sich die Geister bei dieser Pflanze scheiden, lohnt es sich, den Löwenzahn im weiteren Verlauf näher kennenzulernen.

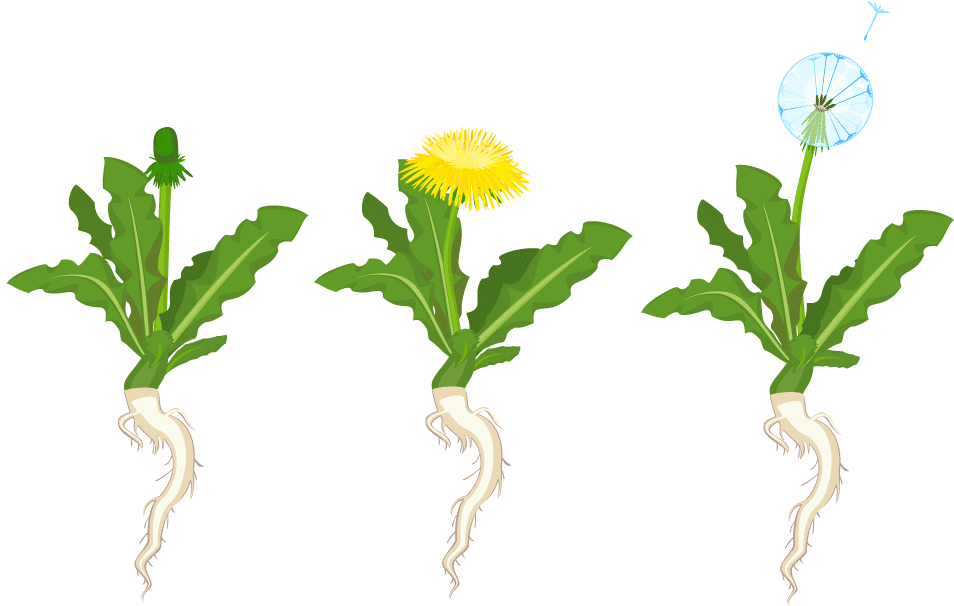

Pflanzenbeschreibung: Was zeichnet die Pusteblume aus?

Da zwischen der Gattung Löwenzahn und der Pusteblume zu unterscheiden ist, wird die Pflanze korrekterweise als Gewöhnlicher Löwenzahn bezeichnet. Bei der Pflanze aus der Familie der Korbblüter handelt es sich um ein krautiges Gewächs, welches eine Wuchshöhe zwischen zehn und maximal 30 Zentimetern erreicht. Der weiße Milchsaft der Butterblume ist in allen Pflanzenbestandteilen zu finden.

Wurzeln und Blätter

Die Pfahlwurzeln des Löwenzahn sind von einer dunkelbraunen bis schwarzen Färbung und einer Länge von bis zu einem Meter gekennzeichnet. In Ausnahmefällen können die fleischigen Wurzeln dieses Gewächses sogar zwei Meter lang werden.

Eine kurze, gestaucht wirkende Sprossachse kennzeichnet die Pflanze ebenso. Die Blätter ordnen sich entlang des unteren Teil dieser Achse dicht nebeneinander an und bilden eine Art Rosette. Außerdem sind die Blätter zwischen zehn und 30 Zentimetern lang und weisen unregelmäßig starke Lappungen sowie die Einschnitte und Zahnungen auf. Dabei nehmen die Zahnungen und Einschnitte in Richtung der Blattspitze immer mehr ab.

Blüten

Die Blüten ragen bis zu 60 Zentimeter in die Höhe, wobei der Blütenstandstiel beim Löwenzahn die Form einer hohlen Röhre aufweist, die von außen mit einem schwachen Filz versehen ist. Häufig besitzt eine Pflanze mehrere dieser Röhren.

Viele kleine, gelbe Zungenblüten machen die geöffneten Blüten des Löwenzahns aus. Der Durchmesser dieser Blüten beträgt rund drei bis fünf Zentimeter. Die Blütezeit der Pusteblume dauert mehrere Tage an. Während dieser Zeit schließt sich der Blütenstand nicht nur bei Regen und Nacht, sondern auch bei trockenen Umgebungsbedingungen. Wenn die gelben Blüten schließlich verblühen, führt dies ebenfalls zu einem Verschließen des Blütenstands. Bis sich die Blätter um die verblühten Blüten herum noch einmal öffnen, vergeht ein Zeitraum von mehreren Tagen.

In mitteleuropäischen Gefilden konzentriert sich die Hauptblütezeit der Pflanze auf die Monate April und Mai. Bis in den Herbst sind Pusteblumen auch weiterhin zu sehen, wenn auch in deutlich geringeren Stückzahlen. Dabei passen sich diese Pflanzen stark an die jeweils vorherrschenden Umgebungsbedingungen an ihrem Standort an. Die Höhe und Ausrichtung der Blätter und Blütenstandstiele wird von diesen äußeren Faktoren beispielsweise entscheidend beeinflusst.

Früchte

Öffnen sich die verblühten Blüten ein letztes Mal, sind die Früchte der Pusteblume reif. Zunächst einmal fallen jedoch die Blütenhüllen der Zungenblüten ab. Sie geben die Früchte frei, die von einer schlanken Tonnenform und haarigen Flugschirmen gekennzeichnet sind. Der Wind sorgt nun dafür, dass sich diese Früchte in alle Himmelsrichtungen verstreuen. Dieser Prozess lässt sich beschleunigen, indem die Pusteblume angepustet wird, was gleichzeitig auch diese Namensbezeichnung erklärt.

Löwenzahn, Pusteblume oder Butterblume?

Eine Pflanze und sooo viele Bezeichnungen! Botanisch heißt der Löwenzahn ‚Taraxacum‘, aber am verbreitetsten dürfte die Bezeichnung Löwenzahn sein. Zurückzuführen ist sie auf seine gezackten grünen Blätter, mit seinen großen und kleinen Zähnen einem Löwengebiss ähneln.

Die Bezeichnung „Butterblume“ ist dagegen auf die goldgelbe Färbung der Blüten zurückzuführen. Der Begriff Pusteblume ist für verblühten Löwenzahn selbsterklärend, denn wenn es nicht der Wind macht, lieben Kinder es den Samen in Form kleiner Fallschirme von der Pflanze zu pusten :- )

Außerdem ist der Löwenzahn auch unter folgenden Begriffen bekannt:

- Echter Löwenzahn

- Gebräuchliche oder Gemeine Kuhblume

- Bettseicher

- Pfaffenröhrlein

- Sonnenwirbel

- Mönchskopf

Verbreitung der Pusteblume

Ursprünglich war diese Pflanze zunächst in Europa sowie in Westasien anzutreffen. Durch das Zutun der Menschen ist die Pflanze auf der Nordhalbkugel inzwischen in vielen Ländern weit verbreitet. Dass Löwenzahn auch auf der Südhalbkugel gedeiht, ist hingegen nur selten der Fall und dann definitiv auf eine Verschleppung dorthin zurückzuführen. In Mitteleuropa handelt es sich sogar um eine der häufigsten Wildkrautsorten, die in Gärten, an Wegrändern und auf Wiesen anzutreffen ist.

Mauerritzen, Schutthalden und verschiedene Brachflächen sind ein gefundenes Fressen für diese Pflanze, die bei einer Durchschnittstemperatur von fünf bis 26 Grad Celsius am besten gedeiht. Der pH-Wert des Bodens sollte zwischen 4,2 und 8,3 betragen, während eine durchschnittliche Niederschlagsmenge von 0,3 bis 2,7 Metern pro Jahr für die Pflanze ideal ist. Auch im Gebirge ist die Pusteblume anzutreffen. In Höhenlagen von bis zu 2.800 Metern erreicht das Gewächs selbst allerdings geringere Wuchshöhen.

Verwendungsmöglichkeiten für Löwenzahn

Wenn es um die Entwicklung von ganzen Bienenvölkern im Frühjahr gibt, spielt diese Pflanze eine wichtige Rolle. Inzwischen ist sogar Löwenzahnhonig erhältlich, der von einer dickflüssigen Konsistenz, einem goldgelben Farbton und einem kräftigen Aroma bestimmt wird. Tipp: Löwenzahnhonig selber machen

Viele Kinder lieben es, die Früchte des Löwenzahns durch Pusten in alle Himmelsrichtungen zu verteilen. Aus dem Blütenstandstiel lässt sich zudem eine hervorragende Tröte im Miniformat machen, sofern dessen Ende gespleißt ist. Ob als Nahrungs- und Genussmittel oder in der Medizin, für Pusteblumen gibt es viele Verwendungsmöglichkeiten, was ein Blick auf diese Auflistung bestätigt:

- Gelees und Sirups als Brotaufstrich hergestellt aus den gelben Blüten

- Junge Löwenzahnblätter mit einem leicht bitteren Geschmack als Salatzutat

- Wurzel kochen oder zu Salat verarbeiten

- Ersatzkaffee auf Basis der gerösteten oder getrockneten Wurzeln dieser Pflanze

- Als Tierfutter

- Historische Nutzung als Kautschukersatz

Wenn es um den medizinischen Nutzen der Pflanze geht, gilt Löwenzahn sowohl als harntreibend als auch als abführend. Ebenso wird der Pflanze eine blutbildende, blutreinigende und menstruationsfördernde Wirkung nachgesagt. Das hat dazu geführt, dass Löwenzahn bei den folgenden Leiden und Krankheitsbildern genutzt werden kann:

- Fieber

- Kopfschmerzen

- Wechseljahres- beschwerden

- Gicht

- Husten und Bronchitis

- Appetitlosigkeit

- Frühjahrsmüdigkeit

- Verstopfungen

- Pickel

- Wassersucht

- Rheuma

- Gallen- oder Leberschwäche

- Hämorrhoiden

- Chronische Gelenkerkrankungen

- Gicht

- Ekzeme, Hühneraugen und Warzen sowie andere Hautleiden

- Magenschwäche

- Allergien

- Arteriosklerose

- Nieren- oder Gallensteine

Tipps zum Verzehr von Löwenzahn

Obwohl die Pflanze ungiftig ist, empfiehlt es sich nicht, große Mengen zu verzehren. Dies gilt gerade für ältere Pflanzen. Ihr Milchsaft enthält höhere Konzentrationen an Bitterstoffen, Triterpenen und Harzen. Werden diese Inhaltsstoffe nun in größeren Mengen konsumiert, so kann dies Magen-Darm-Beschwerden nach sich ziehen. Besonders Löwenzahn, der am Wegesrand zu finden ist, sollte vor dem Verzehr gründlich gereinigt werden, da er beispielsweise durch Hundeurin verunreinigt sein kann. Die besonderen Inhaltsstoffe der Pusteblume, die beim Verzehr von Bedeutung sind, zählt diese Liste auf:

- Cholin

- Kalium

- Inulin

- Magnesium

- Phosphor

- Vitamine A, B2 und C

- Bitterstoffe

Beim Sammeln der Pflanze ist die Verwechslungsgefahr mit anderen Pflanzen gering. Zwar sehen der Saftlöwenzahn sowie das Gewöhnliche Ferkelkraut ähnlich aus. Allerdings ist der Stängel dieser Pflanzen nicht hohl, sodass die Unterscheidung im Rahmen der Ernte leicht vorzunehmen ist. Angesichts der Tatsache, dass die einzelnen Pflanzenbestandteile im Laufe der Zeit immer bitterer werden, ist es sinnvoll, möglichst jungen Löwenzahn zu ernten, der an seinen zart grünen Blättern zu erkennen ist.

Wie schmeckt Löwenzahn?

Nicht nur Kaninchen schmecken die Blätter der Pflanze. Löwenzahnblätter sind auch für den Menschen gesund. Die essbaren Blätter sind von einer herb-würzigen Geschmacksnote gekennzeichnet. Je älter die Blätter sind, desto bitterer ist ihr Beigeschmack. Pur sind die Blätter des Löwenzahns sicherlich nicht jedermanns Sache. Ob als Saft, Saucen, in Suppen oder zu Risotto, die Weiterverarbeitung der Blätter ist unbedingt empfehlenswert und dem puren Verzehr vorzuziehen. Obwohl die meisten Löwenzahn-Rezepte auf die Blätter setzen, sind auch diese Pflanzenbestandteile essbar:

- Wurzeln (siehe Löwenzahnwurzel essbar?)

- Stängel

- Blütenknospen sowie Blütenblätter

Grundsätzlich weisen nahezu alle Pflanzenbestandteile des Löwenzahns einen würzigen bis leicht bitteren Geschmack auf, der an Chicorée erinnert. Als besonders wohlschmeckend gilt ein Sirup oder Gelee, der sich aus den süßen, gelben Blüten herstellen lässt. Denn dieser süße Aufstrich verspricht honigähnliche Geschmacksnoten.

Wie Hobbygärtner Löwenzahn am besten loswerden

Dass sich Löwenzahn rasant vermehrt, ist eine große Stärke dieser Pflanze, die vielen Hobbygärtnern allerdings das Leben schwer macht. Um die Verbreitung der Pusteblume im eigenen Garten zu verhindern, gilt es, die weißen Früchte oder Samen an der Ausbreitung zu hindern. Solange die Pflanze in ihrer gelben Blüte erstrahlt, dient sie dem Ökosystem im Garten, da sie als Nahrungsquelle für diverse Insekten und Bienen herhält.

Wer die Blüte noch abwartet, tut der Umwelt einen Gefallen. Wenn sich die gelben Blüten hingegen schließen, ist es an der Zeit, den Löwenzahn zu beseitigen. Denn nun dauert es nicht mehr lange, bis sich der Samen bildet. Daher ist die Pflanze zu entfernen, bevor sie sich erneut öffnet und ihre Früchte dann dank der Kraft des Windes ungehindert verteilen kann. Dabei ist es keinesfalls ausreichend, die Pflanze einfach nur oberhalb der Erde abzureißen. Vielmehr muss die Pfahlwurzel komplett entfernt werden, damit die Butterblume garantiert nicht nachkommt.

Herkömmlicher Unkrautstecher machtlos

Wer zuverlässig gegen die Butterblume ankommen will, muss sicherstellen, dass er alle Reste der Pflanze aus dem Erdreich entfernt hat. Sonst stehen die Chancen sehr gut, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Gemeine Löwenzahn erneut austreibt und sich wie wild vermehrt. Spezielle Unkrautstecher gegen Löwenzahn sind im Fachhandel erhältlich. Diese spiralförmigen Arbeitsgeräte sind gegenüber einem regulären Unkrautstecher für beliebiges Unkraut zu bevorzugen. So lässt sich die gesamte Pflanze mit der kompletten Wurzel aus dem Boden ziehen, ohne dass Sie sich aufwendig bücken müssen. Auch zur Beseitigung verschiedener Arten von Ampfern ist dieses Werkzeug geeignet.

| # | Vorschau | Produkt | Bewertung | Preis | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 |

|

Relaxdays Unkrautstecher, Löwenzahnstecher mit... | 14,99 € | Zum Shop |

Welche Unkrautvernichter helfen gegen Löwenzahn?

Eine Salz-Wasser-Sole und Essig sind zwar wirksam gegen Löwenzahn. Trotzdem sollten Hobbygärtner nicht auf diese einfachen und günstigen Hilfsmittel zurückgreifen. Denn sie schaden nicht nur dem Boden und benachbarten Pflanzen, sondern auch dem Grundwasser. Wer mit Chemie gegen Pusteblumen vorgehen möchte, sagt am besten nicht den jungen Pflanzen den Kampf an. Je größer die Oberfläche der Pflanze, desto besser kann der Unkrautvernichter schließlich wirken.

Dabei sollten alle Hobbygärtner wissen, dass chemische Unkrautvernichter dem Boden immer zusetzen und daher nach Möglichkeit zu meiden sind. Außerdem können sich im Laufe der Jahre Resistenzen bilden. Falls dies im heimischen Garten durch einen Einsatz von Unkrautvernichtern durch den Vormieter oder Vorbesitzer bereits der Fall ist, springt die Pusteblume womöglich gar nicht auf die Unkrautmittel an. Im Übrigen handelt es sich bei den Unkrautmitteln gegen Löwenzahn generell um Rasenunkrautvernichter, sogenannte Herbizide, die auch andere Arten von Unkraut angreifen. Abhängig von der Wahl des Mittels kommen die folgenden Wirkstoffe zum Einsatz:

- Clomazone

- Metazachlor

- Dimethachlor

- Napropamid

- Dimethenamid

- Cyanamid